Nous reproduisons ci-dessous un éditorial de Robert de Herte (alias Alain de Benoist), publié en juillet 2003 dans la revue Eléments et consacré aux peuples menacés.

Pour une humanité plurielle

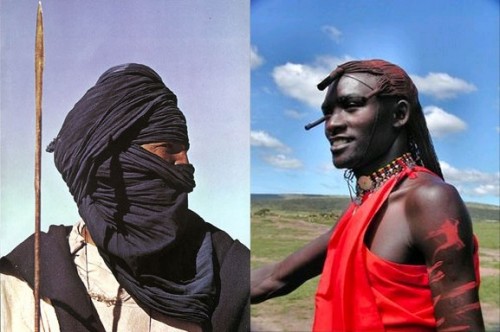

Les « populations autochtones » – dites parfois « indigènes » ou « tribales » – représentent à l’heure actuelle environ 350 millions d’hommes répartis entre plus de 5000 ethnies. L’actualité les évoque parfois, qu’il s’agisse des Inuits du Canada, des Bushmen du Kalahari, des Papous de Nouvelle-Guinée, des Batwa (Pygmées) d’Afrique centrale, des Aborigènes d’Australie, des Yanomanis du Brésil et du Venezuela, des Nambikwara du Matto Grosso, des Naga de Birmanie, des Iakoutes de Sibérie, des Touaregs d’Algérie et du Maroc, des Masaï du Kenya, des Hmong du Vietnam, des Aïnous du Japon, des Karens de Birmanie, des Penan de Bornéo, des Saami de l’extrême nord européen, des Amérindiens de Guyane. Bien décrite par un Jean Malaurie, un Lucien Bodard ou un Jean Raspail, dans une tradition qui va de Montaigne à Lévi-Strauss, leur condition est dans le meilleur des cas celle de minorités ethniques et culturelles. Mais avec une tendance lourde : vingt à trente langues ou dialectes disparaissent chaque année.

Tout peuple est par définition menacé. Ceux-là le sont d’une manière particulière : ils ont été victimes du plus fondamental « choc des civilisations » de l’histoire, le choc avec le modèle occidental. Au fils des siècles, ils ont été successivement victimes du paternalisme des missionnaires, du feu des militaires et de l’intérêt des marchands. Depuis 2000 ans, l’Occident n’a jamais cessé de vouloir convertir, assimiler, imposer. Il a violé les âmes, dépossédé les communautés de leurs terres, colonisé leur imaginaire, détruit leur système de croyances. Il l’a fait parce qu’il croyait invariablement que ce qu’il apportait était ce qu’il y avait de meilleur, et qu’il en était la meilleure incarnation possible. On a ainsi procédé au saccage des milieux naturels, des traditions locales et des savoirs enracinés. L’occupation des terres, la déforestation, la pollution, les maladies, l’alcool et la télévision ont fait le reste.

Ce n’est ni le romantisme ni le goût de l’exotisme qui conduit à s’intéresser à ces peuples, et moins encore une conception de la vie qui conduirait à ne plus s’attacher à son bien propre. C’est bien plutôt la claire conscience que, dans une vision traditionnelle du monde, il n’y a jamais de séparation totale entre les êtres : seule le principe d’une commune appartenance peut fonder l’harmonie « cosmique ».

Deux attitudes opposées menacent ce principe : la xénophobie et l’universalisme. D’un côté, ceux qui se font gloire de ne s’intéresser qu’aux leurs ou à eux-mêmes (c’est le principe même de l’individualisme), de l’autre, ceux qui ne s’intéressent à tous les hommes que l’idée de leur indistinction. Quand l’amour des siens devient prétexte pour rabaisser ou nier les qualités des autres, ou refus de reconnaître ce qu’ils peuvent avoir à nous apprendre, la xénophobie domine : on se donne alors le droit de supprimer les autres. Mais l’universalisme menace lui aussi la vie humaine, car il ne garantit de libertés et de droits qu’aux convertis, à ceux qui ont accepté de se conformer au modèle dominant. Il exige de l’Autre qu’il cesse d’être Autre, car en lui il ne veut reconnaître que le Même. Or, le fait naturel de l’altérité ne doit conduire ni à la négation ni à l’assimilation, mais à la reconnaissance et à la réciprocité. Les cultures sont des ensembles cohérents par eux-mêmes, mais ce ne sont pas des planètes séparées. L’Un et le Multiple doivent donc être saisis ensemble, d’un même mouvement. L’altérité est toujours un bien positif face à l’idéologie du Même.

Historiquement, c’est dans la Bible qu’apparaît, non pas seulement le droit moral de tuer, mais le devoir de massacrer certains peuples. C’est au nom de Yahvé que des populations entières ont été vouées à l’anathème (hérem), c’est-à-dire exterminées, anéanties corps et biens (Deut. 20,13) ; Josué 6,17). Pour la première fois, l’altérité fut alors désignée comme le danger, comme le mal. Or, le seul moyen de vaincre le mal, c’est d’en extirper jusqu’aux racines. A l’origine, le précepte du Décalogue : « Tu ne tueras pas » signifie seulement : tu ne tueras pas les tiens, ou bien : tu ne tueras pas en dehors des cas où il est prescrit de tuer !

L’ethnocide n’est pas toujours brutal. Il y a même bien des façons pour un peuple d’être dépossédé de lui-même : la domination politique, l’immigration incontrôlée, l’hégémonie culturelle, l’assimilation. Les Vendéens le furent en leur temps différemment des Sioux et des Iroquois. Aujourd’hui, les Yanomanis ou les Indiens du Chiapas sont menacés à leur manière, les Berbères et les Tibétains aussi, les Palestiniens également.

Mais il y a encore une autre raison de s’intéresser aux peuples menacés. C’est que ces peuples ont souvent su maintenir ce que nous avons connu nous-mêmes, mais que nous n’avons pas été capables de conserver. C’est chez eux que subsiste une vision cosmique et holiste du monde, où les notions de tradition, de communauté et de clan n’ont pas encore perdu leur sens. L’éthique de l’honneur, le système vindicatoire, les groupes de lignages, le sens de l’hospitalité, les épreuves initiatiques et les rites de passage, relèvent de cette vision du monde. Un monde où la terre est sacrée, où la parole engage plus que l’écrit, où les animaux sont nos frères, où ce qui a de la valeur ne peut s’acheter ni se vendre. « Que l’idée nous plaise ou non, écrit Teddy Goldsmith, les peuples vernaculaires détiennent une véritable sagesse dans leur rapport au cosmos ». Il y a plus de véritable socialité organique sur le moindre marché africain que dans n’importe quel supermarché occidental, qui n’est que le reflet du nihilisme contemporain.

La Genèse prétend qu’au commencement, « tout le monde se servait d’une même langue et des mêmes mots » (Gen. 11,1). C’est encore un mensonge. L’humanité a toujours été plurielle. Mais c’est précisément cette diversité qui est aujourd’hui menacée. La destruction exponentielle du monde par une société en proie à l’obsession du « développement » résulte d’une perspective dans laquelle le « progrès » se définit comme une lutte contre la nature, oubliant que les systèmes naturels tendent à maintenir l’ordre des ensembles dont ils font partie. Avec la globalisation, il semble n’y avoir plus de place dans le monde que pour un seul monde. Mais la globalisation suscite le renouveau identitaire comme l’exil stimule le désir de patrie. « Vivre comme l’autre de l’autre, dit Hans-Georg Gadamer, cette tâche humaine fondamentale vaut à une échelle infime comme à une échelle supérieure ». La biodiversité commence avec la diversité humaine, c’est-à-dire la sociodiversité.

Les peuples menacés ne sont pas des « bons sauvages ». Ils ne sont pas non plus des peuples fossiles, « arriérés » ou « primitifs », des témoins d’un stade dépassé de l’histoire, mais des peuples qui possèdent des cultures distinctes et des manières différentes d’être au monde qui, en tant que telles, sont aussi porteuses d’avenir. C’est pour cela que nous avons besoin d’eux. Ils essaient de survivre au moment où nous croyons vivre, alors que pour tout ce qui est important nous sommes devenus plus pauvres qu’eux.

Robert de Herte (Eléments, juillet 2003)